Warum eine erfolgreiche Kommunikation die Einwilligung des Adressaten voraussetzt.

Spam bedeutet nichts anderes als minderwertiges Dosenfleisch. Dieses Fleisch war in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs von der Rationierung der Lebensmittel ausgenommen und daher weit verbreitet. 1970 schrieben die Komiker von Monty Python einen Sketch rund um Spam. Eine Imbissbude bietet ausschließlich Gerichte mit Spam an: Spiegelei mit Spam, Würstchen mit Spam, Spam mit Spam …

Heute hat sich das Wort Spam eingebürgert als Bezeichnung für ungeliebte Mails, die genauso viel Widerwillen erregen wie das Dosenfleisch. Selbst in der Not möchte man nicht mehr darauf zurückgreifen. Spam als Synonym für ungeliebte Massenmails zeigt, dass diese unwirksam sind. Spam funktioniert nicht, denn die Botschaft der Spam-Mails wird ignoriert. Die alten Methoden der Drückerkolonnen lassen sich nicht mehr durchsetzen, weder an der Haustür – noch im Internet.

Spam ist im Grunde nichts Neues. Lange vor der Erfindung des Internets quollen

Spam-Nachrichten aus dem Faxgerät, bevorzugt nachts zu Zeiten niedriger Telefontarife.

Die ungeliebten Spam-Faxe waren ein Ärgernis, denn sie verbrauchten Papier

und Toner. Heute klickt man Spam-Nachrichten einfach weg oder lässt sie automatisch

ausfiltern – ein vergleichsweise einfacher Weg, nicht behelligt zu werden.

Auch die Briefe mit der Anschrift „an alle Haushalte“ sind nichts anderes als Spam.

Heute nimmt Spam im Internet nur deshalb neue Dimensionen an, weil der Versand

nichts kostet. Prospekte zu versenden ist hingegen teuer und lohnt sich nur noch

für Einzelhandelsgeschäfte, die mit ihren Angeboten werben und auch die nichtinternet-

affinen Verbraucher erreichen möchten.

Spam funktioniert also nicht mehr in Zeiten des Mitmachnetzes. Es geht nicht darum, Werbebotschaften im Akkord heraus zu schicken, sondern Kontakte auszubauen und zu kommunizieren. Es geht um Interaktion und Beziehungen, nicht um einseitige Informationskampagnen.

Newsletter, Mittel der Wahl

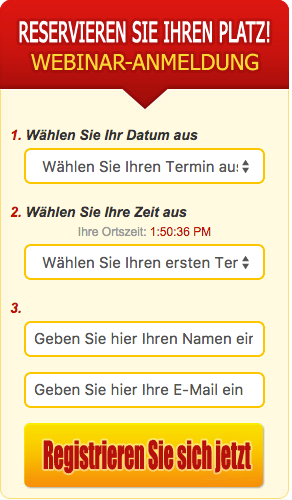

Den Newsletter halte ich heute für das Mittel der Wahl, um Informationen einem großen, aber ausgewählten Empfängerkreis bekannt zu machen. Die Kunst ist es, zu erreichen, dass meine Newsletter oder Mails gelesen werden. Dazu gibt es eine einfache Möglichkeit: Ich hole offiziell die Erlaubnis des potenziellen Empfängers ein. Wer aktiv einen Newsletter bestellt, wird diesen höchstwahrscheinlich auch lesen. Denn die Inhalte interessieren ihn, sonst hätte er ihn nicht angefordert.

Dies ist nicht nur ein Marketing-Trick, sondern im Übrigen auch eine Vorgabe des Gesetzes. Man spricht vom Opt-in-Prinzip oder von Permission Marketing. Es bedeutet: Der Empfänger stimmt ausdrücklich zu, dass er eine Werbebotschaft erhalten will. Typischerweise gilt dies für den Versand von Newslettern: Früher wurden sie wahllos an alle erreichbaren Adressen verschickt. Seit 2004 ist im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt, dass das nicht zulässig ist. Vielmehr muss der Empfänger ausdrücklich zustimmen, dass er den Newsletter erhalten möchte.

Zuvor wurden die Verbraucher mit einer Flut von Newslettern überschwemmt. Die allerersten, die im Netz versandt wurden, hatten noch große Erfolge. Dann sprangen sämtliche Unternehmen auf den fahrenden Zug auf, sie wollten nachholen, was sie zuvor versäumt hatten, und erreichten das Gegenteil: Ein gnadenloses Überangebot, das etwa 2009 kulminierte. Um ihre Verspätung aufzuholen, gingen die Sender besonders aufdringlich vor. Die Öffnungsrate wurde schlechter, das heißt die Newsletter wurden ungeöffnet gelöscht, es hagelte Beschwerde-Mails und Abmeldungen.

Daraus haben viele nun gelernt, auch ich.

Die Gesetzesvorschrift ist also durchaus keine schlechte Nachricht für den Absender und Autor des Newsletters: Denn ein Newsletter, der bewusst bezogen wird, wird aufmerksamer gelesen. Er profitiert von der gesteigerten Akzeptanz und Wirkung. Daher wäre es sogar empfehlenswert, auf die Opt-in-Lösung zu setzen, selbst wenn diese nicht gesetzlich vorgeschrieben wäre.

Dennoch: Den Vertriebsprofi stellen die neuen Regeln vor neue Herausforderungen. Auf den ersten Blick erscheint die Hürde hoch, für jede Werbebotschaft die Zustimmung des Adressaten einholen zu müssen. Genauer betrachtet, ist sie es nicht: Denn schon das Angebot eines Goodies ködert den Adressaten.

Den Empfänger ködern

Ein Beispiel: Auf XING bietet jemand ein E-Book zum kostenlosen Download an und zwar aufgeteilt in einzelne Kapitel. Jede Woche erscheint ein neues Kapitel. Mit jeder Veröffentlichung wird auf die Möglichkeit hingewiesen, einen Newsletter zu beziehen. Die meisten Interessenten, die das Buch herunterladen, entscheiden sich im Lauf der Wochen auch für den Newsletter.

Wer die Mailadresse eines potenziellen Kunden erhält, kann zu Recht davon ausgehen, dass dieser an Informationen interessiert ist. Der Newsletter kann an diesen potenziellen Kunden verschickt werden.

Denn wir sind nicht die einzigen, die Informationen an die Adressaten bringen möchten. Viele Menschen sind bemüht, auf sich und ihre Produkte aufmerksam zu machen. Voraussetzung für einen Newsletter, der kein Spam werden soll, ist daher ein erfolgreiches Personal Relations Marketing im Vorfeld – der potenzielle Kunde sollte den Absender des Newsletters kennen und ihm vertrauen. Wenn der erste Schritt gemacht und eine persönliche Beziehung aufgebaut wurde, sind die Schleusen für meine Newsletter und auch für weitere Botschaften geöffnet. Wenn der erste Schritt übergangen wurde, würde ich mit meinem Newsletter mit der Tür ins Haus fallen und eine Ablehnung riskieren. Daher ist es unumgänglich, zunächst eine Beziehung aufzubauen und dann um die Einwilligung zum Erhalt des Newsletters zu bitten.

Es ist gar nicht so schwer, die Einwilligung zu einem Newsletterversand zu erreichen, sofern das Profil des Empfängers aufmerksam studiert wurde. Dort erfahre ich meist alles, was ich wissen muss.

Die Zielpersonen kennen lernen

Wer seine Hausaufgaben erledigt und sich über die Bedürfnisse und Vorlieben seiner Adressaten schlau gemacht hat, kann eine anfängliche Ablehnung des potenziellen Empfängers argumentativ überwinden. Statt sich abblocken zu lassen, verweist der Absender auf die Inhalte des Newsletters – er weiß, dass diese den Empfänger interessieren, da er dessen Profil kennt. Aus einem klaren „Nein“ zum Newsletter wird so ein „Vielleicht“ und nach Kenntnis der Inhalte ein „Ja, will ich haben“.

Auch dieses Vorgehen zählt jedoch zum Graubereich des Marketings. Am saubersten ist die Opt-in- Lösung. Eine Zustimmung des Empfängers sollte vorliegen, bevor Informationen versandt werden. Wenn sich alle an diese Regel halten, bleibt die Aufmerksamkeit für Mails bestehen. Wenn nicht, werden Mails allzu schnell als Spam eingeordnet und automatisch von Filtern in den Junk-Ordner verschoben. Doch ein Angebot, dessen Qualität bekannt ist und das bewusst per Opt-in angefordert wurde, landet nicht im Spam.

Spam wird sowohl in der realen Welt wie im Internet immer rüder abgewiesen. Der Verbraucher ist mündig und aufgeklärt und lehnt es ab, mit Spam überschüttet zu werden.

Auch wer einen Newsletter an Empfänger versendet, die diesen angefordert haben, muss damit rechnen, dass Abmeldungen oder Beschwerden als Antwort zurückkommen. Es ist schwierig, den Erfolg eines Newsletterversands richtig einzuschätzen. Als Faustregel gilt: Wenn etwa genauso viele Empfänger positiv wie negativ reagieren, zeigt dies eine gute Akzeptanz des Angebots. Diese Akzeptanz lässt sich zudem gezielt erhöhen.

Dieses ist ein Auszug aus meinem Buch :

„Ich kenn dich – darum kauf ich“

Eine Leseprobe können Sie unter www.shop.nabenhauer-consulting.com anfordern.

Viel Freude beim lesen.

Robert Nabenhauer